zusammen wachsen, 2023

zusammen wachsen, 2023, Museum Morsbroich, Leverkusen; Foto: Werner Hannappel

zusammen wachsen, 2023, Museum Morsbroich, Leverkusen; Foto: Werner Hannappel

zusammen wachsen, 2023, Museum Morsbroich, Leverkusen; Foto: Werner Hannappel

Als die Werkstatt Morsbroich 2022 gegründet wurde, um das Museum neu zu denken und das Ensemble Morsbroich neu zu gestalten, war zu klären wie sich jedes Mitglied für seinen Bereich und wie sich die Werkstatt als Kollektiv der Herausforderung stellen sollte. Im Nu bildeten sich innerhalb der Werkstatt Kooperationen. Es war klar, dass in diesem Gefüge von Personen und Tätigkeitsfeldern Aufgaben nicht im Alleingang, sondern im Dialog zu lösen waren.

Mit ihrer Moosarbeit griff Gabriela Oberkofler die Dynamik in der Frühphase des Werkstattprozesses auf. Sie lud die Künstler:innen der Werkstatt ein, aus ihren Heimatorten oder sonst woher Moose mitzubringen. Jeweils zwei oder drei verschiedene Moose setzte Gabriela in ein Glas, das seither (!) verschlossen geblieben ist. Jedes Glas funktioniert wie ein in sich geschlossenes Ökosystem, in dem das Moos in einem Kreislauf Wasser aufnimmt, Nährstoffe daraus absorbiert und die Flüssigkeit wieder abgibt. In den Gläsern wachsen die Moose, sie paaren und kreuzen sich. Wie in einem Experiment entstehen neue, bisher unbekannte Arten.

So kann das Wachstum der Moose als Sinnbild für die Arbeit im Künstler-Kollektiv gesehen werden, eine Arbeit der ständigen Transformation, Kooperation und Erneuerung. Gabriela vergleicht die Art und Weise, wie Moos direkt mit seiner Umwelt kommuniziert, diese in Form von Wasser aufnimmt und wieder abgibt, aber auch mit der Arbeit eines Museums: „Was das Moos mit Wasser macht, macht das Museum mit gesellschaftlichen Themen. Es nimmt diese auf und gibt sie transformiert in Form von Ausstellungen wieder ab.“

Für die Präsentation der Moosgläser im einstigen Damensalon und Gartenzimmer von Schloss Morsbroich hat Gabriela in Kooperation mit Harald F. Müller (Werkstatt Morsbroich) eine farbliche Rahmung mit einem von diesem entwickelten leicht schimmernden und auf die Rokoko-Dekoration abgestimmten Rosa-Ton („Chanel“) geplant.

Schwebende Tafel Morsbroich, 2023

Temporäre Installation im Gartensaal von Schloss Morsbroich

Schwebende Tafel Morsbroich, 2023, temporäre Installation im Gartensaal von Schloss Morsbroich; Foto: Werner Hannappel

Schwebende Tafel Morsbroich, 2023, temporäre Installation im Gartensaal von Schloss Morsbroich; Foto: Werner Hannappel

Schwebende Tafel Morsbroich, 2023, temporäre Installation im Gartensaal von Schloss Morsbroich; Foto: Werner Hannappel

Schwebende Tafel Morsbroich, 2023, temporäre Installation im Gartensaal von Schloss Morsbroich; Foto: Werner Hannappel

Schwebende Tafel Morsbroich, 2023, temporäre Installation im Gartensaal von Schloss Morsbroich; Foto: Jochen Maier

Schwebende Tafel Morsbroich, 2023, temporäre Installation im Gartensaal von Schloss Morsbroich; Foto: Jochen Maier

Anlässlich der Morsbroicher Kunsttage im Mai 2023 erging für den Samstagabend eine Einladung zum „Morsbroicher Festessen“. Ein „FeierAbend“ würde an einer schwebenden Tafel zelebriert werden. „Essen, Trinken, Hören und Sprechen“ sollten hier zu einem „sinnlichen Totalereignis unter den Bedingungen der Kunst“ werden. Für ein Wochenende zumindest würde die Kunst die seit einiger Zeit leerstehenden Restaurant-Räume und den Gartensaal in den nördlichen Remisen, den einstigen Scheunen von Schloss Morsbroich, übernehmen und sie zu Bühnen machen. Bespielt wurden sie von den Mitgliedern der Werkstatt Morsbroich als Gastgeber:innen und nicht zuletzt auch von den Gästen selbst.

Vorbereitung und Darreichung des Festessens in vier auf das Angebot des Obstguts Morsbroich abgestimmten Gängen liefen unter der Regie von Antje Schiffers. Für den Sonntag arrangierten die Ehrenamtlichen des Museumsshops mit einer großen Auswahl von Selbstgebackenem ein „schwebendes Kuchenbuffet“. Die besondere künstlerische Inszenierung des Festsaals war dabei ganz in den Händen von Gabriela Oberkofler, die mit ihrer Installation für unvergessliche Erlebnisse sorgte.

Eine schwebende, von der Decke abgehängte Tafel, zusammengesetzt aus einer Fülle von verlockenden Einzelteilen: Das Bild, das Gabriela kreierte, erinnert entfernt an die üppig gedeckten Tafeln des höfischen Barocks mit ihren reichen Dekorationen. Sie löst diesen Eindruck aber sogleich wieder auf, indem sie die Tafel in einen Zustand der Beweglichkeit und Fragilität überführt. Es gibt keine feste, hierarchisch geordnete Sitzordnung mehr. Stattdessen ist die Tafel für alle und von allen Seiten zugänglich – so wie das Schloss sich als Museum für die Gesellschaft geöffnet hat, die sich hier nun als Tischgesellschaft versammelt und die Tafel, um die herum man sich bewegt, zum Ort der Begegnung werden lässt.

Hunderte von roten Schnüren hat sie von der Decke herabgelassen und den Gartensaal wie eine räumliche Zeichnung gestaltet, mit dicht gesetzten, vertikalen Schraffuren in der Raummitte und einer weitgehend abstrakten Malerei hinten an den Wänden, die mit ihren Grün- und Rosatönen als Landschaft lesbar war, ein Pendant zu den Fensterblicken in den Schlossgarten gegenüber. Was sich auf Tischhöhe zu einer vielteiligen, optisch überwältigenden und doch fragilen, beim Handling empfindlich schaukelnden Tafel zusammensetzte, waren allesamt kleine Wunder der Natur: mit Moos besetzte Äste, (Servier)Bretter aus altem Holz, Blattranken, Blüten, Ähren und Früchte. Dass dieses fulminante Bild der Natur in seiner Leichtigkeit und Üppigkeit aber wortwörtlich am roten Faden hing, machte es zugleich zu einer Metapher der Verletzlichkeit. Als das Essen Gang für Gang darauf angerichtet wurde, konnte es den Eindruck machen die Natur selbst würde den Schmaus darreichen – ein Geschenk, das man hier aufgefordert war in einem anderen Bewusstsein anzunehmen.

Eingefleischte Wege, 2023–2025

Eingefleischte Wege, 2023–2025; Foto: Werner Hannappel

Eingefleischte Wege, 2023–2025; Foto: Werner Hannappel

Eingefleischte Wege, 2023–2025; Foto: Werner Hannappel

Eingefleischte Wege, 2023–2025; Foto: Werner Hannappel

Eingefleischte Wege, 2023–2025; Foto: Werner Hannappel

Eingefleischte Wege, 2023–2025; Foto: Werner Hannappel

Eingefleischte Wege, 2023–2025; Foto: Werner Hannappel

Eingefleischte Wege, 2023–2025; Foto: Werner Hannappel

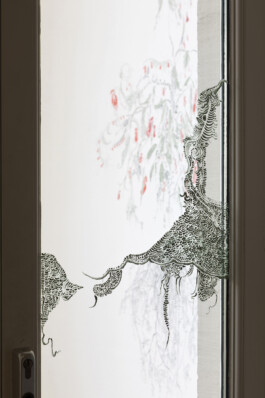

Über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg entwickelte Gabriela Oberkofler, Mitglied der Werkstatt Morsbroich, eine dauerhafte, raumgreifende Wandmalerei: Von der Rokoko-Stuckdecke des einstigen Damensalons ausgehend, überwuchert ihre Arbeit nach und nach die Wand und bringt Pflanzliches, Tierisches und Menschliches in Beziehung zueinander. Draußen, an der Rückseite derselben Wand, macht sich in einer Nische ein zartes Gespinst von Linien breit, das bis in den Bereich der Wurzeln hinunterreicht. Schließlich verbinden sich die beiden Teile, Innen und Außen, die Welt über und die unter der Erde, durch ornamentale Ranken und einen Vorhang aus Blüten und Wassertropfen – dem Elixier, ohne das ein Zusammenleben auf der Erde nicht möglich wäre.

Zu Morsbroicher Schlosszeiten im 18. und 19. Jahrhundert beherrschte der Mensch ganz klar die im Park kultivierte Pflanzenwelt und die domestizierten oder bejagten Tiere: eine einseitige Dominanz, die später zu verheerenden Wirkungen geführt hat, zu Verletzungen, die sich auch im Damensalon bei genauerem Hinsehen offenbaren.

Gabriela treibt die Frage um, wie die Lebewesen dieser Erde in Zukunft miteinander auskommen können, wie eine friedliche, nachhaltige Koexistenz möglich ist. Es geht ihr darum, die „eingefleischten Wege“, die Trampelpfade des Anthropozäns, die rücksichtslos und tief eingeschnitten haben in die Substanz der Natur, zu verlassen. Die Künstlerin plädiert für einen anderen Umgang mit Ressourcen, mit dem (weiblichen) Körper, mit Natur, mit Pflanzen und mit dem Tier.

Es fällt auf: Wenn der Mensch in diesem mehrteiligen Werk auftaucht, dann nur zerstückelt, innen auf der Wand etwa als abgetrennte Finger, Augäpfel oder Organe – mögliche Hinweise auf die (selbst)zerstörerische Natur des Menschen. Statt einer menschlichen Figur, etwa einer Jagd- oder Fruchtbarkeitsgöttin, setzt Gabriela draußen ein Pflanzengefüge zentral in die Skulpturennische. Die Pflanzen verbinden Himmel, Wachstumszone und die Unterwelt der Wurzeln. Ihre Mitspielerinnen sind Insekten und Vögel. Und wenn dieses Spiel auch wie bei der fleischfressenden Pflanze tödlich sein mag, wenn der Übergang von Leben und Tod grundsätzlich fließend ist, so ist er doch zyklisch. Wir wissen, dass es – wenn wir uns nur zurückhalten – möglich ist ein Gleichgewicht zu finden.

Erdenkugel (für Morsbroich), 2025

Erdenkugel (für Morsbroich), 2025; Foto: Werner Hannappel

Erdenkugel (für Morsbroich), 2025; Foto: Werner Hannappel

Im Sommer 2025 wurde mit der Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern im Skulpturenpark von Museum Morsbroich Gabriela Oberkoflers Erdenkugel installiert. Links hinter dem Hauptgebäude ist ihr Werk mit lebenden Pflanzen entstanden, eine Art Slow-Gardening-Kunstprojekt. Auf dem Rasen erhebt sich ein Erdhügel, auf dem die Künstlerin ein nachhaltig wucherndes Mischbeet gesetzt hat – eine bunte Mischung von essbaren Wildkräutern, wie sie Gabriela seit 2017 in einem großen Samenarchiv sammelt.

Hintergrund ist ihr nach einem schon von den alten Römern angebauten Apfel benanntes Forschungsprojekt Api étoilé – ein wachsendes Archiv. Aus unterschiedlichsten Gegenden der Welt hat sie Samen von mittlerweile über 500 alten Sorten zusammengetragen, sie archiviert und gezeichnet. Auf und in der in Morsbroich platzierten symbolischen Welt(halb)kugel wachsen nun Pflanzen aus allen Teilen der Erde zusammen.

Sie bilden hier eine besondere Gemeinschaft. Nach dem Prinzip einer nachhaltigen Landnutzung (Permakultur) unterstützen Gabrielas Pflanzen einander im Wachstum und in der Abwehr von Krankheiten, von Fressfeinden und (Klima-)Stress. Sie kommunizieren miteinander und entwickeln gemeinsame Überlebensstrategien.

Alle Texte: Friedrich Emslander

zusammen wachsen, 2023

zusammen wachsen, 2023, Museum Morsbroich, Leverkusen; Foto: Werner Hannappel

zusammen wachsen, 2023, Museum Morsbroich, Leverkusen; Foto: Werner Hannappel

zusammen wachsen, 2023, Museum Morsbroich, Leverkusen; Foto: Werner Hannappel

Als die Werkstatt Morsbroich 2022 gegründet wurde, um das Museum neu zu denken und das Ensemble Morsbroich neu zu gestalten, war zu klären wie sich jedes Mitglied für seinen Bereich und wie sich die Werkstatt als Kollektiv der Herausforderung stellen sollte. Im Nu bildeten sich innerhalb der Werkstatt Kooperationen. Es war klar, dass in diesem Gefüge von Personen und Tätigkeitsfeldern Aufgaben nicht im Alleingang, sondern im Dialog zu lösen waren.

Mit ihrer Moosarbeit griff Gabriela Oberkofler die Dynamik in der Frühphase des Werkstattprozesses auf. Sie lud die Künstler:innen der Werkstatt ein, aus ihren Heimatorten oder sonst woher Moose mitzubringen. Jeweils zwei oder drei verschiedene Moose setzte Gabriela in ein Glas, das seither (!) verschlossen geblieben ist. Jedes Glas funktioniert wie ein in sich geschlossenes Ökosystem, in dem das Moos in einem Kreislauf Wasser aufnimmt, Nährstoffe daraus absorbiert und die Flüssigkeit wieder abgibt. In den Gläsern wachsen die Moose, sie paaren und kreuzen sich. Wie in einem Experiment entstehen neue, bisher unbekannte Arten.

So kann das Wachstum der Moose als Sinnbild für die Arbeit im Künstler-Kollektiv gesehen werden, eine Arbeit der ständigen Transformation, Kooperation und Erneuerung. Gabriela vergleicht die Art und Weise, wie Moos direkt mit seiner Umwelt kommuniziert, diese in Form von Wasser aufnimmt und wieder abgibt, aber auch mit der Arbeit eines Museums: „Was das Moos mit Wasser macht, macht das Museum mit gesellschaftlichen Themen. Es nimmt diese auf und gibt sie transformiert in Form von Ausstellungen wieder ab.“

Für die Präsentation der Moosgläser im einstigen Damensalon und Gartenzimmer von Schloss Morsbroich hat Gabriela in Kooperation mit Harald F. Müller (Werkstatt Morsbroich) eine farbliche Rahmung mit einem von diesem entwickelten leicht schimmernden und auf die Rokoko-Dekoration abgestimmten Rosa-Ton („Chanel“) geplant.